Œuvrer à plusieurs : enjeux d'aujourd'hui

La question de l’auctorialité partagée en jazz : l’exemple de Miles Davis

Résumé

Le jazz est une musique métisse. S’y entremêlent ainsi des sources « savantes » et « populaires » issues de différentes régions du monde.

Métissant les cultures, le jazz en métisse aussi, sur le plan technique, les processus de création ainsi que le rapport à l’auctorialité des productions (auctorialité individuelle et exclusive dans la musique « savante » européenne, collective et partagée dans de nombreuses pratiques musicales « populaires » européennes et extra-européennes).

Le modèle d’auctorialité individuelle et exclusive (qui est aussi un modèle de représentation sociale) issu de la culture « savante » européenne s’est imposé au jazz, aussi bien en droit de l’édition que dans l’imaginaire collectif et jusque dans celui des musiciens eux-mêmes, alors que la réalité est bien différente.

Miles Davis représente un archétype de ce problème d’auctorialité. Sa production sur près de cinq décennies met en évidence une typologie diversifiée du travail collaboratif, mais son rapport à la création dénote une appropriation individuelle exacerbée du travail commun, radicalisant en cela une attitude cependant latente en jazz.

En observant l’incidence de la création collective pour une même pièce supposée (identifiée par son titre et son « thème »), en replaçant le rapport du jazz à l’auctorialité exclusive dans le paysage social et politique de l’Amérique raciste, on questionnera la raison profonde d’un tel rapport ambivalent au collectif.

Abstract

Jazz is a Métis music. There is a mix of "learned" and "popular" sources from different parts of the world.

By mixing cultures, jazz mixes also, on the technical level, the processes of creation as well as the relationship to the authorship of the productions (individual and exclusive authorship in the "learned" European music, collective and shared in many European and extra-European "popular" musical practices).

Miles Davis represents an archetype of this problem of authorship. Its production over nearly five decades highlights a diverse typology of collaborative work, but its relationship to authorship denotes an exacerbated individual appropriation of collective creation radicalizing in this an attitude however usual in jazz.

By observing the incidence of collective creation for the same supposed piece (identified by its title and "theme"), by placing the relationship of jazz with exclusive authorship in the social and political landscape of racist America, one will question the underlying reason for such an ambivalent relationship to the collective.

Texte intégral

Œuvrer à plusieurs… Le jazz a une relation particulière avec cette thématique. C’est en effet une forme de musique qui, dans l’immense majorité des cas, se joue collectivement. Plus encore, elle se crée à plusieurs. Non pas un auteur puis des exécutants ajoutant une touche personnelle de l’ordre de l’interprétation, mais bien plusieurs auteurs, si l’on convoque l’étymologie dans sa pluralité : autos, en grec (la cause, la source de création), d’une part, et auctor, en latin (celui qui ajoute, de augere, augmenter), d’autre part. Il me semble donc qu’il faille appréhender la question en termes d’auctorialité partagée. C’est du moins ce que je m’efforcerai de montrer.

Pour ce qui est, disons, du cas d’application de la réflexion, j’aurais pu choisir n’importe quel groupe ou musicien de jazz pour mettre en évidence la manière dont les choses se passent, tant le principe est largement répandu parmi les jazzmen. Si j’ai choisi Miles Davis, c’est avant tout en raison du renouvellement très fréquent qu’il a su initier dans cette forme de pratique collaborative qui caractérise les processus de création en jazz. (Mais on verra qu’il est aussi un cas d’école susceptible d’élargir la réflexion.) Trompettiste, pianiste aussi, et compositeur affirmé, Miles Davis est unanimement reconnu comme un novateur permanent. Si l’on en croit ses propres mots, il a « changé le cours de la musique à 5 ou 6 reprises »1, comme il le répliqua de manière cinglante en 1987 à une invitée de la Maison Blanche qui lui demandait à quel titre il pouvait bien être reçu lui aussi par le Président Reagan.

Miles, comme on a coutume de l’appeler affectueusement dans le milieu du jazz, a traversé les époques. Né en 1926, il a commencé à se produire professionnellement très jeune. Il n’avait que 19 ans lorsqu’il commença à jouer avec son idole, Charlie Parker, enregistrant avec lui, en 1945, un des premiers disques de ce qui apparaissait déjà comme un modèle de création collective instantanée : le bebop2. Ou plutôt le rebop comme on appelait encore parfois cette nouvelle forme de jazz au milieu des années 1940 (le disque sortit sous le nom Charlie Parker’s Reboppers).

Suggestion d’écoute : Charlie Parker (« Charlie Parker’s Reboppers »), Now’s The Time, Savoy, 1945

Miles Davis, c’est aussi celui qui tenta, à la fin des années 1940 cette fois, de prolonger l’urgence créatrice du bebop en initiant un élargissement de la formation en quintette (saxophone, trompette, piano, contrebasse, et batterie), ce type de formation devenu canonique grâce au succès de Parker et ses partenaires. Il résulta de cet élargissement un nonette (essentiellement par ajout d’instruments à vent plus graves) permettant des combinaisons de voix plus nombreuses et donc des couleurs orchestrales plus variées. Pour l’occasion, Miles fit appel à plusieurs arrangeurs susceptibles de préparer pour lui les parties jouées collectivement (plus il y a de musiciens, plus il faut prévoir les moments de jeu collectif si l’on veut garantir une certaine cohérence). Une autre forme de collaboration, ici leader-arrangeur, largement répandue dans les décennies précédentes avec les grands orchestres swing, venait ainsi canaliser l’urgence créatrice du be-bop, alors en vogue :

Suggestion d’écoute : Miles Davis, « Birth of the Cool », Capitol, 1949

C’est encore Miles Davis qui, dix ans plus tard, vers 1957-1958, tenta d’offrir davantage de liberté d’expression aux solistes avec ce que l’on appela le jazz modal3. Il simplifia les canevas harmoniques à partir desquels les musiciens de jazz avaient alors l’habitude d’improviser, facilitant d’autant la liberté d’invention et l’interaction entre les membres du groupe, ce qui favorisa une fois encore l’approche collective et instantanée de la création. Il est important de souligner qu’une telle approche ouverte4 de la création a été initialement rendue consciente chez Miles par la nécessité de réaliser une musique de film sans avoir le temps de l’écrire ; une autre forme d’urgence créatrice… Comme solution de secours, Miles se contenta de donner quelques idées et consignes de jeu aux musiciens qui l’entouraient en cette nuit du 4 au 5 décembre 1957, dans le studio du Poste Parisien5. En quelques prises enregistrées sur les images défilant à l’écran, la musique d’ « Ascenseur pour l’échafaud » de Louis Malle était gravée.

Suggestion d’écoute : Miles Davis, « Ascenseur pour l’échafaud », Fontana, 1957

C’est une même approche ouverte de la création instantanée qui amena Miles quelques années plus tard à s’entourer de musiciens particulièrement réactifs (et aussi sensibles au free jazz alors en plein essor), au point de pouvoir maintenir ce principe de liberté de création collective instantanée avec des propositions de départ, des règles du jeu, beaucoup plus complexes cette fois-ci6. Ces musiciens particulièrement réactifs, ce sont ceux qui composèrent ce que l’on nomme couramment le Second Quintette de Miles Davis (Miles Davis’ Second Great Quintet), et ce pendant plus de 5 ans (ce qui est déjà long pour un groupe de jazz aussi actif). De 1963 à 1968, le quintette rassembla autour de la figure centrale du trompettiste-leader Miles Davis, le pianiste Herbie Hancock, le contrebassiste Ron Carter, le batteur Tony Williams, et plusieurs saxophonistes successifs remplacés durablement par Wayne Shorter à partir de juillet 1964.

Suggestion d’écoute : Miles Davis, « Miles Smiles », « Sorcerer », « Nefertiti », Columbia, 1966-1967

Enfin, c’est le même Miles Davis qui fit basculer le jazz dans l’expérimentation collective enregistrée, faisant des techniques de studio un moyen de créer de la cohérence à partir de bribes plus ou moins improvisées collectivement. Le producteur Teo Macero, qui réalisa un grand nombre d’enregistrements des orchestres de Miles durant les années 1950-1960, aurait même pu être considéré comme le co-compositeur des projets de la fin des années 1960 comme « Filles de Kilimandjaro » (Columbia, 1968) ou les très remarqués « In A Silent Way » (Columbia, 1969) et plus encore « Bitches Brew » (Columbia, 1969), tant le résultat des sessions d’enregistrement audible sur disques résulte d’un complexe travail d’écriture en studio que le trompettiste lui délégua7.

À cette époque, pour les deux artistes, accéder au bouillonnement sonore décrit par le titre de l’album « Bitches Brew »8 consistait à inclure, dans les paramètres du processus de création collective, l’ensemble des techniques de collage, montage et traitement du signal enregistré (notamment par l’ajout d’effets analogiques) que permettaient enfin les techniques de studio en plein développement. Miles Davis ne maîtrisant pas l’aspect électroacoustique de ce projet, c’est Macero, qui était par ailleurs un musicien et compositeur très aguerri9, qui s’investit profondément dans le travail d’écriture (électroacoustique) à partir des sortes de rushes à quoi se résumait le produit des sessions d’enregistrement10. Tant et si bien que Miles, décidément peu enclin à reconnaître le partage d’auctorialité, éprouva le besoin de faire préciser sur ses albums « Directions in Music by Miles Davis »…

Cette chronologie lacunaire de la carrière de Miles Davis jusque la fin des années 1960 fait apparaître une première sélection des formes collaboratives qu’a pu prendre son activité créatrice. On pourrait étendre la liste, tant la carrière de cet éternel novateur est passée par pratiquement tous les formats collaboratifs existants. On identifierait ainsi principalement ces différents types de collaborations :

-

le groupe de circonstance, avec notamment le Miles Davis All Stars du début des années 1950 ou le quintette « européen » (avec Barney Wilen, René Urtreger, Pierre Michelot) de la fin des années 1950

-

le groupe de tournée de type soliste(s) plus section rythmique, incarné par les différents quintettes ou sextettes à personnel variable du milieu des années 1950 puis du début des années 1960, et aussi des années 1980

-

le groupe conçu pour un projet particulier, une recherche créatrice particulière, comme put l’être, en 1948-1949, le nonette de « Birth of the Cool » puis, en 1958-1959, le Miles Davis sextet de « Kind of Blue »

-

le groupe d’expérimentation et création collective s’inscrivant dans la durée comme fut notamment le Second Great Quintet de 1964 à 1968

-

le groupe à géométrie variable conçu comme une palette de création en studio, avec notamment les Miles Davis Group des années 1969-1975

Hormis cet éventail de situations collaboratives qu’il permet d’exposer, le cas de Miles Davis est également tout indiqué pour réfléchir d’une façon plus critique à cette question en réalité problématique de la création collective en jazz. Il me semble en effet qu’il y a, particulièrement chez Miles, une tendance assez paradoxale à faire souvent passer au second plan cette dimension collective, jusqu’à s’approprier la paternité de thèmes conçus par les musiciens avec lesquels il collabore, sous prétexte que ces derniers avaient été réunis par lui. Comme l’a noté Teo Macero, « Miles a toujours voulu être crédité pour tout - sur beaucoup d’albums, il ne voulait pas voir apparaitre les noms des musiciens en couverture11. » Un culte exacerbé du leader entretenu par l’artiste lui-même en quelque sorte…

Le cas de Blue in Green est symptomatique de l’attitude du trompettiste vedette. Il s’agit d’un thème que Miles Davis prétend avoir écrit pour l’album « Kind Of Blue » en 1959. Pourtant, le pianiste Bill Evans, qui fut expressément prié par Miles de collaborer encore une fois avec l’orchestre pour les séances d’enregistrement de cet album alors que Wynton Kelly le remplaçait déjà depuis un moment au sein du sextette, a prétendu à plusieurs reprises, sans d’ailleurs rien revendiquer sur le plan légal, que ce thème était de lui. Peter Pettinger, biographe de Bill Evans rappelle à ce propos :

À la fin des années 1960, Evans rappelait : "Je n’étais plus dans le groupe depuis quelques mois, mais Miles m’appela pour faire cette séance. Il dit qu’il avait quelques trucs esquissés et que je pouvais passer à son appartement le matin de la séance. J’ai amené un de mes morceaux appelé ‘Blue in Green’. Maintenant, je sais bien que sur l’album c’est Miles qui est crédité, mais il a fait pareil avec deux morceaux d’Eddie Vinson, ‘Tune Up’ ‘ et ‘Four’. Il n’y a rien de grave pour moi, mais quand quelqu’un me questionne à ce sujet, je dis la vérité"12.

On peut d’ailleurs entendre une préfiguration de Blue in Green dans l’introduction de la chanson d’Howard Dietz et Arthur Schwarz, Alone Together telle que la propose Bill Evans, le 30 décembre 1959, pour une session enregistrée du septette du trompettiste (à l’époque rival de Miles) Chet Baker. Comble du paradoxe, Blue In Green figure depuis 1996 dans le Bill Evans Fake Book13, recueil de transcriptions de toutes les compositions du pianiste, mais avec (notable exception légale) le nom de Miles Davis comme compositeur ! La vérité est peut-être à mi-chemin des deux points de vue, dans un certain partage d’auctorialité non assumé, Miles Davis ayant, dit Evans, suggéré le premier enchaînement d’accords au pianiste (Gm6 – A+7), qui se serait empressé d’imaginer tout le reste du thème, ce qui semble accrédité14.

« Blue In Green » (attribué à Miles Davis) Pascal Wetzel (transcription, édition), Bill Evans Fake Book, p. 6

Suggestions d’écoute : Chet Baker, Alone Together, dans « Chet – The Lyrical Trumpet of Chet Baker », Riverside, 1958 et Miles Davis, Blue In Green, dans « Kind Of Blue », Columbia, 1959

Evidemment, avec ce genre d’appropriation exclusive, on touche un cas limite. Mais, sans atteindre de tels sommets, le principe de mise en avant du leader au détriment de la création collective effective est récurrent dans le jazz, alors qu’à l’inverse, elle est beaucoup plus diffuse dans le rock par exemple qui, à partir des années 1960, privilégie justement la notion de groupe à la notion d’orchestre réuni par et autour d’un leader comme c’était le cas auparavant. Nonobstant les tensions et rivalités au sein de ces groupes de rock, on peut noter que le répertoire est souvent co-signé par plusieurs membres du groupe (pensons à Lennon et McCartney, Brian Jones, Keith Richards et Mick Jagger, ou Ray et Dave Davies) quand ce n’est pas tout le groupe qui signe une chanson. Cette tendance à l’oblitération de l’auctorialité partagée qui a cours en jazz, me semble inhérente à la manière dont les maisons de disques, et tous les rouages des circuits de promotion, ont réutilisé un vieux modèle pyramidal d’auctorialité exclusive pour promouvoir des individus (des « vedettes »), là où il y avait en réalité des rencontres d’individualités, et autant d’échanges créatifs.

On peut d’ailleurs se poser la question de savoir si les musiciens de jazz, qui étaient pendant longtemps majoritairement des afro-américains, ne se sont pas laissés volontairement illusionner par le pouvoir de distinction que pouvait leur conférer l’acceptation et l’appropriation de ce modèle. Devenir une « vedette » (transposition contemporaine du mythe du héros romantique), leur aurait ainsi permis d’échapper, au moins en partie, à la stigmatisation dont ils étaient victimes en tant qu’Africains-Américains dans la société américaine raciste. Cela pouvait aider à passer auprès du public, majoritairement blanc, non plus seulement pour un « nègre » faisant de la musique collective, mais bien pour un artiste, à l’égal des héros de la musique « légitime »15. Evidemment, pour un esprit cartésien européen, cet abandon apparent à l’illusion du vedettariat semble tourner le dos à la dimension collective véritable du processus de création qui est en jeu. Bien au contraire, en continuant malgré tout à agir, notamment vis-à-vis de la communauté africaine-américaine, selon les principes hérités des cultures populaires d’Outre-Atlantique (et des cultures populaires amérindiennes), c’est-à-dire collectivement, l’artiste afro-américain a le pouvoir d’affirmer sa double identité : africain et américain, avec tout ce que cela implique aussi d’appropriation des usages d’origine européenne16 (et de ce point de vue, Miles Davis faisait figure de modèle). Ce serait trop long à expliquer ici, mais cet aspect dual de la culture afro-américaine peut se comprendre à travers l’allégorie du masque17, le masque consistant ici par exemple à s’approprier, avec plus ou moins de fausse naïveté, les représentations sociales que le pouvoir euro-américain cherche à imposer, tout en agissant cependant, derrière le masque, selon les usages de la communauté (i.e. la communauté afro-américaine prise comme contre-culture).

Jeu de masque assumé ou non, toujours est-il que les track-list des pochettes de disques, ou bien les annonces de morceaux sur scène, ont toujours affiché Ko-Ko, « de » Duke Ellington, So What, « de » Miles Davis, Chameleon, « de » Herbie Hancock, alors qu’il s’agit là en réalité d’une grossière simplification puisque ce qui est donné à entendre résulte d’un travail collectif à partir de propositions initiales, pas toujours composées par le leader, soit dit en passant. D’une manière plus polémique, j’aurais d’ailleurs pu titrer : « La question de l’auctorialité non-partagée en jazz » puisque c’est bien ici un désaveu du partage qui est en cause.

Cette simplification, à laquelle on assiste, donne non seulement une idée fausse de ce qui est réellement en jeu, mais elle a de surcroît le grave défaut de perpétuer un modèle d’auctorialité largement dépassé. Le référencement d’un auteur unique, en jazz, perpétue en effet le schéma pyramidal issu de huit siècles de culture musicale européenne, qui consiste à placer le compositeur au sommet et les petites mains de la réalisation (« l’interprétation ») en-dessous. Ce schéma est tout à fait compréhensible s’agissant de la musique « classique », car cette forme de musique a toujours été le miroir des classes socialement dominantes, avec tout ce que cela implique de représentations ou de transpositions artistiques d’un modèle social (à commencer par la place du compositeur dans le processus de création) découlant d’une structure pyramidale de la société18.

En revanche, pour ce qui est du jazz, la perpétuation d’un tel schéma entre en contradiction avec l’altérité dont il pouvait prétendre donner l’exemple : ce genre musical, et toute la culture métisse d’origine étatsunienne qu’il a diffusée avec lui à l’échelle planétaire (ouvrant la voie au rock à sa suite), s’est en effet imposé peu à peu comme une culture alternative plaçant, au cœur même du monde occidental, les ferments d’une remise en cause possible des structures de la société. Par l’altérité de ses pratiques comme par l’altérité de ses sons, cette musique recélait le pouvoir de changer l’ordre des choses. Comme l’a rappelé Christian Béthune, évoquant l’impact du jazz à son arrivée en Europe : « Le sonore n’est donc jamais un simple support (hypokeïmenon) ; il participe étroitement du sens et véhicule, en tant que tel, un contenu de vérité inhérent à la poétique du jazz19 ».

On ne va pas passer ici en revue l’histoire de la genèse du jazz et de la culture métisse, afro-américaine, dont il est issu. Mais on peut simplement se souvenir que cette musique, cette culture, est issue, sont issues, des nombreux croisements culturels puis des métissages qui se sont opérés sur le sol étatsunien (entre des apports d’origine européenne issus de cultures différentes, aussi bien sur les plans géographique que social, des apports d’origine africaine plus ou moins distanciés, notamment relayés via la zone caraïbe, des apports venus des natives americans, etc.). Ces cultures ne partageant pas toutes une même manière de concevoir la pratique et la création musicales (lesquelles peuvent d’ailleurs ne faire parfois qu’une), sans parler du rapport à l’idée d’auteur (qui ne fait pas sens dans le cas de pratiques et créations collectives), des manières différentes de considérer la question de l’auctorialité se télescopèrent, faisant tant bien que mal cohabiter le principe de propriété individuelle, avec une conception plus communautaire. Le jazz procède d’un tel télescopage. On comprend donc le pouvoir de subversion qu’il put représenter, au cœur même du monde occidental. Nous y reviendrons plus loin.

Tentons maintenant une expérience heuristique du problème. Le lecteur pourra écouter à cet effet quelques extraits d’enregistrements qui portent le même titre en procédant tout d’abord d’une manière volontairement naïve, c’est-à-dire en zappant entre des enregistrements avec pour seul objectif, « écouter So What de Miles Davis ». La question que l’on peut se poser à l’écoute de ces enregistrements est : « qu’est-ce qu’il y a de commun entre eux, au-delà du titre, So What de Miles Davis ? »

Suggestions d’écoute : différentes « versions » de So What :

Miles Davis 6tet, 1959 (solo aussi connu que le thème)

Miles Davis 5tet, 1964 (Tempo up comme Impressions de J. Coltrane et jeu free influencé par la section rythmique)

Chet Baker 5tet, 1964 (ton différent et caractère plus douloureux)

Grant Green Quintet, 1961 (grande prise de liberté avec le thème)

Bill Evans trio, 1974 (jeu renouvelé depuis sa participation en 1959 à l’album « Kind Of Blue »)

Ronny Jordan, 1992 (rythmique de dancefloor londonien et solo aussi connu que le thème originel de 1959)

La première réponse qui vient à l’esprit, j’imagine que c’est la similitude du thème, ou de ce que l’on appelle le « thème ». Il est assez simple pour être fredonné. On le reconnait donc aisément d’un enregistrement à l’autre. En outre, il est aujourd’hui tellement connu qu’on pourrait le reconnaître sans même faire de comparaison entre différents enregistrements dans lesquels il apparaît.

Mais imaginons que l’on choisisse comme extraits, non pas le début de chaque morceau (ou la fin, qui fait généralement réentendre le thème initial), mais ce qui se déroule entre ces deux moments ; des moments initiaux et terminaux qui, précision utile, ne représentent qu’une part minoritaire de la durée de chaque performance. Le problème apparaîtrait différemment. À moins d’être très aguerri à l’écoute du jazz, en l’absence du thème, chacun répondrait probablement : « aucun rapport ; aucun rapport entre ces enregistrements » ! Et pourtant…

Ce qu’il y a de commun entre ces enregistrements est peut-être touché au plus juste par les quelques mots griffonnés par Bill Evans, le pianiste de l’orchestre de Miles Davis dans le premier enregistrement de So What en 1959. Je souligne d’ailleurs à nouveau l’importance de Bill Evans aux yeux de Miles Davis pour cet enregistrement de l’album le plus diffusé de toute l’histoire du jazz, « Kind Of Blue ». Avoir ainsi convié ce pianiste tout juste remplacé dans le groupe à se joindre une dernière fois à l’équipe spécialement pour ce projet et lui avoir demandé d’écrire quelques aphorismes pour servir de notes de pochettes, c’est là un signe d’une certaine forme de partage d’auctorialité, mais de partage masqué (on reste quand même chez Miles Davis) : "So What is a simple figure based on sixteen measures of one scale, eight of another and eight more of the first following a piano bass introduction in free rhythmic style20." Ce que les musiciens de jazz condensent en une transcription sommaire de So What comme celle-ci par exemple :

So What (Miles Davis). Transcripteur non référencé, dans Real Book, sans éditeur, vers 1970, p. 399

On remarquera au passage que l’introduction évoquée par Bill Evans, qui est présente effectivement dans plusieurs enregistrements de 195921, n’est pas reproduite dans ces transcriptions, ce qui est parfaitement logique puisqu’il ne s’agit pas d’une partition correspondant à l’enregistrement de 1959, mais d’une transcription des caractéristiques, disons, statistiquement valables pour représenter So What. Cette introduction étant absente de la plupart des enregistrements de ce titre postérieurs à 1959, qu’ils soient réalisés avec Miles Davis ou non, elle n’est donc pas retenue. Ce qui est transcrit, c’est donc en quelque sorte So What tel que les musiciens de jazz le retiennent et se l’approprient. Car c’est bien d’appropriation dont il est question ici : appropriation de bouts de textes conçus en vue d’une performance largement improvisée s’appuyant sur les propositions contenues dans ces bouts de textes, et non pas interprétation d’un texte prescrit dans ses moindres détails en vue d’interprétations ultérieures toujours respectueuses de ce texte (cas de la musique « classique »).

Il convient de préciser qu’à l’inverse de ce qui prévaut depuis environ huit siècles en Europe et dans les régions du monde qui en ont adopté la culture musicale longtemps dominante22, il n’y a pas de partition en jazz ; ou plus exactement, ce n’est pas la partition telle que l’envisage la Musique Occidentale de Tradition Ecrite23 qui prévaut. Tout au plus, lorsqu’il y en a une, faut-il la considérer davantage comme la consignation d’une expérience de jeu et comme un aide mémoire permettant de se référer à ces idées de départ à partir desquelles les musiciens vont proposer des performances sans cesse remises sur le métier (la métaphore artisanale est importante). Evidemment, on peut, comme André Hodeir24 (et d’autres), croire dans le salut du jazz par le recours absolu à la partition (le colonialisme culturel de l’Europe des classes socialement dominantes a fait des ravages jusque dans les rangs des meilleurs…). Mais le jazz a justement autre chose à proposer que la Musique Occidentale de Tradition Ecrite sur ce plan : une dynamique de partage que cette dernière tend trop souvent à oublier.

Même celui que l’histoire a retenu comme le plus authentiquement compositeur de jazz, Duke Ellington, avait un rapport très particulier à la partition, loin de l’image du compositeur solipsiste assis face à son score orchestral en gestation, dictant ainsi aux musiciens par l’intermédiaire d’un système de notation-transmission, les moindres détails de ce qu’il entend leur faire jouer :

During the past few years I have produced many samples of swing music25 . I can score it with a lead pencil on a piece of music paper while riding on a train. But usually, I gather the boys around me after a concert, say about three in the morning when most of the world is quiet. I have a central idea which I bring out on the piano. At one stage, Cootie Williams, the trumpeter, will suggest an interpolation, perhaps a "riff" or obbligato for that spot. We try it and, probably, incorparate it. A little later on Juan Tizol, the trombonist, will interrupt with another idea. We try that and maybe adopt it. It generally depends on the majority’s opinion. Thus, after three or four sessions, I will evolve an entirely new composition. But it will not been written out, put on a score, until we have been playing it in public quite a while. And — this is important to remember — no good swing orchestra ever plays any composition with the same effect, twice. So much depends upon psychological and physical conditions26.

En réalité, chaque performance authentiquement27 jazz, quelle que soit la proportion des pré-textes de départ, est unique et procède d’un travail de création collective. Ce travail collectif s’appuie à la fois sur la mémoire des performances passées portant le même titre, c’est-à-dire ayant au moins le même thème de départ, et aussi sur l’expérience d’autres situations de créations collectives similaires, quel qu’en ait été l’éventuel thème de départ28.

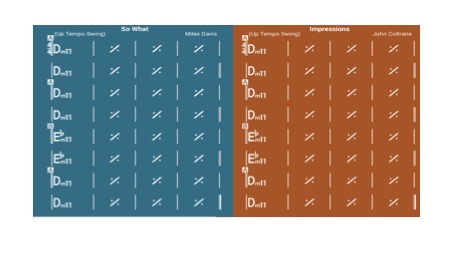

Supposons qu’au lieu de jouer le thème So What de Miles Davis (en réalité il faudrait écrire « au lieu de jouer à partir du thème So What de Miles Davis »), des musiciens décident de jouer un autre thème : Impressions de John Coltrane. Il se trouve que Impressions répond en plusieurs points à la description de So What faite par Bill Evans. Mais chacun reconnaîtra l’un et l’autre de ces morceaux comme différents à condition que le thème soit joué. Ce qui diffère, outre le thème ? Le tempo, beaucoup plus rapide dans le second cas (du moins par rapport aux versions de So What antérieures à Impressions) ; mais on pourrait considérer qu’il s’agit-là d’une liberté d’interprétation. D’ailleurs, toutes les versions de So What jouées par Miles Davis lui-même dans les années 1960 sont d’un tempo plus allant, et cela va en s’accroissant progressivement au fur et à mesure des années (et d’autant plus lorsque Impressions aura étendu sa diffusion au point de faire lui-même modèle). Autre différence, l’introduction est absente d’Impressions. Mais elle l’est déjà également de beaucoup de versions de So What (elle ne fut pas beaucoup reprise au-delà de 1959). En revanche, la progression harmonique est la même. La construction formelle également. Et c’est cela qui est important au final pour ce qui nous occupe :

So What / Impressions, grilles harmoniques comparées (document de l’auteur)

Cette parfaite similarité des deux formes harmoniques est justement ce qui va permettre aux musiciens de réinvestir très facilement dans le second cas (Impressions) des situations de jeu éventuellement expérimentées dans le cadre de performances ayant So What pour thème de départ. Et c’est exactement ce qui s’est passé en 1961 lorsque John Coltrane créa29 le thème d’Impressions, après avoir joué So What à plusieurs reprises avec Miles Davis entre 1959, date de l’enregistrement de ce titre, et 1960, date à laquelle il monta son propre groupe. La seule chose qui justifie donc vraiment que l’on fasse référence à Impressions plutôt qu’à So What, et vice versa, c’est donc le « thème », entendons par là le thème mélodique joué au début et à la fin de chaque performance qui diffèrera dans un cas et dans l’autre.

Rien ne s’oppose donc à ce que les musiciens s’emparant d’Impressions en tant que thème jouent exactement la même chose que dans So What, une fois la zone d’exposition thématique passée (si ce n’est la prise en compte des caractéristiques mélodico-rythmiques de l’un ou l’autre thème dans l’élaboration des choruses, une donnée non explicitement requise, même si les plus grands improvisateurs en tiennent souvent compte). Dès lors, Impressions « de » John Coltrane, peut s’apparenter à So What « de » Miles Davis, avec un thème mélodique initial et récapitulatif différent. Ce sont certes des thèmes différents, mais des prétextes à l’improvisation renvoyant à des règles du jeu similaires. À partir de là s’opère le travail collectif d’improvisation qui constitue la proportion la plus importante d’une performance.

Suggestion d’écoute : John Coltrane, Impressions, « Live au Village Vanguard », 1961

On le constate, performer, jouer ensemble, en jazz, c’est véritablement œuvrer à plusieurs, en temps réel, généralement à partir d’un canevas plus ou moins précis (ce que décrit le texte de Bill Evans pour So What de Miles Davis, par exemple), mais toujours suffisamment ouvert (lorsqu’il y en a un) pour permettre à chaque personnalité musicale du groupe d’exprimer son potentiel de création et d’interagir30 avec les autres membres du groupe. Une démocratie en action en quelque sorte, à mille lieues de l’image falsifiée évoquée plus haut.

Pour être exhaustif sur cette question d’auctorialité partagée en jazz, il faudrait aussi pouvoir prendre en considération le rôle du public (la proximité favorisant son implication dans la performance) : lors des prestations auxquelles tout un chacun peut assister, en club par exemple, il convient de prêter attention à l’incidence des manifestations de ferveur sur le jeu des musiciens, à l’interaction de l’assistance avec l’orchestre, aux échanges susceptibles de galvaniser la créativité des improvisateurs, les poussant à orienter leurs choix dans une direction plutôt que dans une autre31. Cette présence participative du public ne suffit sans doute pas à en faire réellement un co-créateur de la performance. Elle a tout au moins le mérite de mettre en évidence la nature fondamentalement participative d’une performance de jazz, dont l’auctorialité ne saurait être attribuée à un seul compositeur.

Notes

1 « I’ve changed music five or six times », Miles Davis with Quincy Troupe, Miles The Autobiography, New York, Simon & Schuster, 1989, p. 381.

2 Les premières captations, vers 1939-1941, de ce qui allait bientôt prendre le nom de bebop témoignent d’une forme de musique dans laquelle l’idée même de préparer un thème de départ de la performance n’est pas essentielle. L’instantanéité créatrice, mise en évidence par la part considérable dévolue au chorus improvisé dans les enregistrements ultérieurs de bebop, autant que par l’aridité assumée de l’arrangement des exposés thématiques (le plus souvent joués à l’unisson), continue d’ailleurs de primer dans tous les enregistrements (aussi bien live que studio) de ce courant musical.

3 Au lieu de devoir tenir compte d’incessants changements d’harmonies (donc de modifications permanentes du réservoir de notes à sa disposition), l’improvisateur s’exprimant dans un contexte de jazz modal a la possibilité de développer sa pensée mélodique à partir d’un même réservoir de notes maintenu sur des espaces de temps allongés.

4 Ce qualificatif renvoie à l’idée d’ « ouverture » questionnée par Umberto Eco au tout début des années 1960 et développée dans L’œuvre ouverte [1962], Paris, Seuil, 1965. Bien que ne concernant pas le jazz, la réflexion menée alors par Eco s’applique à tout processus de création authentiquement jazz (i.e. non fixé par avance), et plus particulièrement aux formes de jazz apparues à la fin des années 1950 (même période que les « œuvres ouvertes en mouvement » de musique contemporaine prises en exemple par Eco) dans lesquelles les pré-textes (les propositions de départs), grandement simplifiés, favorisent les apports créatifs des performeurs.

5 René Urtreger évoque à chaque interview portant sur cette nuit d’enregistrement (écouter par exemple https://culturebox.francetvinfo.fr/musique/jazz-blues/miles-davis-les-souvenirs-de-rene-urtreger-18223 ou http://www.europe1.fr/culture/miles-davis-le-jazz-face-a-sa-legende-a-la-villette-81358), les quelques séquences harmoniques que Miles Davis avait préparées pour le film, mais « la "partition" improvisée à 95 % ».

6 Voir par exemple à ce sujet Amina Mezaache, La musique de Wayne Shorter dans le second quintet de Miles Davis : une poétique d’ouverture, Mémoire de Master, dir. Philippe Michel, Université Paris 8, 2008.

7 Voir par exemple à ce sujet Victor Svorinich, Listen to This – Miles Davis and Bitches Brew, Jackson, University Press of Mississipi, 2015, p. 101 sqq.

8 Le titre « Bitches Brew », typique de la polysémie afro-américaine, fait référence par assonance au bouillon de sorcières (witches brew). Le deuxième niveau de signification, trop complexe pour être détaillé ici, fait référence à l’équipe de musiciens dont s’était entouré Miles (par un renversement de sens, ils accèdent pour lui au rang de witches, dépassant donc en cela le niveau de reconnaissance du pourtant très admiré Lester Young qui n’était en son temps qualifié que de lady ; voir par exemple à ce sujet Alain Gerber, Lester Young, Paris, Fayard, 2000, chap.V. « Hommage à quelques ladies »).

9 Teo Macero a notamment joué dans les orchestres de Charles Mingus et Lionel Hampton, menant également ses propres projets musicaux entre 1953 et le milieu des années 1980.

10 En réalité, l’écoute des nombreuses prises, souvent très courtes, des sessions d’enregistrement de « Bitches Brew » (19-21 août 1969) révèle une des raisons majeures de ce travail de composition électroacoustique délégué à Teo Macero : certaines compositions (notamment Pharaoh’s Dance, amenée par Joe Zawinul) se révélèrent trop ardues à enregistrer sans un temps de préparation que le groupe n’avait plus, une fois installé en studio. Pharaoh’s Dance n’est ainsi constitué que de quelques fragments épars issus du projet initial de Zawinul (qui prend soin de faire encadrer juridiquement son auctorialité initiale en cours de session, sentant probablement poindre l’avidité de Miles Davis…) ; un projet dont l’abandon est compensé par la mise en forme électroacoustique (collage, duplication, superposition, etc.) appliquée par Macero à cette matière enregistrée éparse, en s’aidant des indications transmises par Miles. Voir à ce sujet Victor Svorinich, op. cit., pp. 104-108.

11 Teo Macero, interviewé dans Joel Lewis, "Running the Voodoo Down," The Wire, décembre 1994, p. 24.

12 Peter Pettinger, Bill Evans: How My Heart Sings, New Haven, Yale University Press, 1998, p. 82.

13 Pascal Wetzel (transcription, édition), Bill Evans Fake Book, New York, TRO-Ludlow Music, inc., 1996.

14 Peter Pettinger, op. cit,, p. 82.

15 Cette manière de désigner la musique écrite d’origine européenne pour ce qu’elle est réellement, une musique « légitime » (quand d’autres ne le seraient pas), est celle de Duke Ellington : « I have been encouraged by the generous comments of Percy Grainger, Leopold Stokowski and others famous in "legitimate" music », Edward Kennedy « Duke » Ellington: « Music Is “Tops’ ” to You and Me... and Swing Is a Part of It », in Tops, Vol.1, n°2, 1938, p. 17.

16 Voir par exemple à ce sujet Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Cambridge: Harvard University Press, 1993, traduit de l’anglais par Jean-Philippe Henquel, L’Atlantique noir : Modernité et double conscience, Paris : Kargo, 2003.

17 Voir par exemple Frantz Fanon, Peau noire - masque blanc, Paris, Les Éditions du Seuil, 1952, Ralph Ellison, Shadow and Act [1953-1964], New York, Vintage International, 1995 et Henry Louis Gates Jr., The Signifying Monkey : A Theory of African-‐American Literary Criticism, Oxford University Press, 1988 (pour le concept relié de minstrelsy).

18 Voir par exemple à ce sujet, parmi de nombreux historiens, Michel Vovelle, La révolution française, 1789-1799, Paris, Armand Colin, 2011, Chap. 1.1 « La révolution a eu l’ambition de détruire la "féodalité" ».

19 Christian Béthune, Le Jazz et l’Occident, Paris, Klincksieck, 2008, p. 134.

20 Bill Evans, notes de pochettes pour l’album de Miles Davis, « Kind of Blue », Columbia, 1959.

21 L’orchestre de Gil Evans fait notamment entendre une version orchestrée de cette introduction dans un show télévisé en compagnie du groupe de Miles Davis un mois jour pour jour après la séance d’enregistrement de So What pour l’album « Kind of Blue » (2 mars – 2 avril 1959), ce qui laisse souvent penser les observateurs que Gil Evans serait l’auteur de cette introduction, information corroborée par l’affirmation (malheureusement non référencée) de John Szwed selon laquelle Teo Macero se serait rappelé que « l’introduction était une idée de Gil [Evans] », qui était présent dans le studio (le 2 mars 1959). Voir John Szwed, So What: The Life Of Miles Davis, New York, Simon & Schuster, 2002, p. 175.

22 La musique « légitime » évoquée par Ellington (cf. supra, Edward Kennedy « Duke » Ellington, op. cit.) découle de l’imposition progressive d’un modèle de création musicale soliste utilisant le code de notation solfégique (ou d’autres principes de notation depuis le XXème siècle) comme creuset de l’invention. Condition sine qua non : maîtriser le code en question, ce qui, pendant longtemps, ne fut pas accessible à toutes les catégories de la population (à supposer que ça le soit aujourd’hui).

23 J’utilise ce terme (Musique Occidentale de Tradition Écrite) plutôt que le terme peu descriptif de musique « classique » pour désigner toutes les musiques occidentales partageant un même principe d’élaboration fondé sur une manipulation hors-temps — préalablement au temps de la performance — d’un médium scriptural, et rattachables à ce titre à une tradition historique s’étendant des débuts de l’écriture musicale en Occident à ses derniers avatars dans le domaine de la musique dite « contemporaine ». Pour une première approche de cette notion, on pourra se reporter à Philippe Michel, Problèmes de perception formelle dans la musique occidentale du XXe siècle, thèse de doctorat, sous la direction de Eveline Andreani, Université Paris 8, 1997.

24 L’André Hodeir musicologue n’eut de cesse de justifier l’André Hodeir compositeur dont le concept d’ « improvisation simulée » semble cacher une incapacité à se défaire du modèle pyramidal d’auctorialité dont sa profonde connaissance du jazz aurait pourtant pu le libérer.

25 Ellington, comme beaucoup de musiciens de sa génération, ne parle pas de sa musique en termes de jazz mais en termes de swing. L’origine vile du terme jazz, parmi d’autres sources, retiendra d’ailleurs des générations de musiciens afro-américains de l’utiliser, lui préférant d’autres formules, comme celle de Great Black Music, souvent préférée depuis la période de lutte pour les droits civiques.

26 Edward Kennedy « Duke » Ellington, op. cit., p. 17.

27 Il n’est pas ici question de légitimer des critères de sélection de ce qui serait du jazz « authentique » et de ce qui n’en serait pas parmi les différents styles, les différentes époques du jazz, à la manière d’un Hugues Panassié en son temps, ou à l’aune des Jazz Roots défendus aujourd’hui par le trompettiste Wynton Marsalis. Il s’agit au contraire de proposer, derrière cette idée d’une musique authentiquement jazz (que je sais par avance sujette à controverse), un critère de jugement esthétique s’appuyant sur le recours d’une musique, ou non, aux principes de création qui ont façonné l’altérité du jazz face aux productions de la Musique Occidentale de Tradition Ecrite (notamment, pour ce qui nous occupe ici, le recours ou non au principe de création collective des performances) ; il devient ainsi possible d’identifier ce qui sonne jazz, mais s’en distingue par le processus de création réduit à une écriture solipsiste.

28 Pour approfondir cette question, on pourra se reporter à Philippe Michel, « Reprendre un "thème" de jazz, entre interprétation et improvisation », in Volume !, n°7-2, Paris, 2010.

29 La création d’Impressions attribuée à Coltrane est en réalité le fruit d’une multitude de sources auxquelles lui comme tant d’autres s’alimentaient (voir par exemple à ce sujet : Lewis Porter, http://wbgo.org/post/deep-dive-lewis-porter-inspirations-behind-john-coltranes-impressions#stream/0). Afin de ne pas ensevelir définitivement le lecteur dans les méandres d’une telle étude généalogique des sources, je laisse en suspens cette question des origines multiples d’Impressions, à commencer par les emprunts mélodiques aux Pavanne respectives de Morton Gould (via notamment les versions d’Ahmad Jamal de 1955, 1958 et 1960) et Maurice Ravel (citée dans la partie B du thème), sans compter la possible circulation des idées via l’orchestre de Dave Pike (avec Bill Evans au piano…) dont la version de Why Note (certes enregistrée après Impressions mais semble-t-il jouée bien avant) est étrangement similaire (l’emprunt ravelien mis à part) au thème coltranien. Comme l’avoua modestement Coltrane lui-même : « It's a big reservoir that we all dip out of. » Cité dans Frank Kofsky, John Coltrane and the Jazz Revolution of the 1960's, Pathfinder, 1998, p. 301.

30 Le terme consacré est interplay. Voir par exemple à ce sujet Ingrid Monson, Saying Something:

31 C’est du moins ce qu’une musicologie du jazz adaptée à son objet d’étude, s’appuyant donc sur l’analyse comparative de performances de même titre plutôt que sur l’analyse d’une seule, prise comme « œuvre » unique, peut espérer mettre en évidence.